1

Pasó una monja. Pasó el perro de mi altura royendo el hueso ilíaco de otro perro que dejó de ser su padre demasiado pronto. Pasó el hombre que, envuelto en papel de periódico, duerme en un callejón. Pasó un miedo ciempiés a los relojes. Pasó un desdichado que, hijo de su mala fortuna y con tal de no ver el terrible mal que les había causado a los suyos, se arrancó los ojos y, desde entonces, iba y venía por el mundo con sus miserias a flor de piel. Pasaron una, dos, tres páginas. Pasó uno condenado a llevar por dentro el recuerdo de una ballena y la nauseabunda hospitalidad de ésta. Pasó la indiscreta Historia con su carro repartiendo medallas y mortajas. Pasó una liebre. Pasó un muchacho vestido de novia. Carne de escándalo hecho para la burla, pasó. Pasó, gimiendo como un pájaro con el sexo atravesado por una aguja. Pasó un barco. Pasó un hombre en veloz carrera que, emocionado y completamente desnudo, no paraba de gritar “¡Eureka, eureka!” Pasó una pata seguida por varios patitos amarillos. Pasó Francis Drake. Pasaron los espumosos belfos de Babieca. Pasó un obrero fabulosamente vidriado de sudor. Pasó su mujer, la Juana Vázquez. Pasó una semana. Pasó el conde de Cumberland. Pasó, cabizbajo y bordado de sospechas, un cogito, ergo sum. Pasó una estrella fugaz. Pasó uno que, con su verde melena, pretendía asustar a las burguesitas que en el mundo han sido. Pasó una tortuga. Pasó un museo sin techo a sol y agua. Pasó el Sr. Newton, a quien le hacía muy feliz que las sabrosas galletitas de higo le siguieran cayendo en la memoria. Pasaron dos autobuses. Pasó una pareja de palomas sabaneras huyendo asustadas por la cercana presencia del guaraguao. Pasó un 23 de septiembre. Pasó un colibrí chupamúsica. Pasó el río de Corozal, el de la leyenda dorada. Pasó un anciano de barbas venerables que leía y leía, como quien toca el piano hasta que los dedos comienzan a sangrarle. Pasó la tía solterona que prepara muñecas rellenas de miel. Pasó Monchín del Alma paseando su insondable misterio sobre un escuálido caballo, tocando el cuatro y cantando sones alegres, con el rostro cubierto por el consabido velo y el sombrero de paja que dejaba coquetamente al descubierto su larga, negra y ondulada cabellera. Pasaron las orejas Nieves-Mieles. Pasó el machete del mayoral y la libreta de jornada. Pasó un paraguas con señora. Pasaron las babas del diablo. Pasó El Niño Bonito de la Salsa cantando “La cama vacía”. Pasó un borracho. Pasó un Domingo de Pascuas. Pasó la corriente ensangrentada. Pasó uno que, viviendo siempre de espaldas a la vida, se construyó un refugio de sueños y olvido. Pasó la primera plana de un periódico de ayer. Pasaron dos mendigos peleándose por una moneda. Pasó Adán hablando en voz alta con su recuperada costilla y sus píldoras de opio. Pasó una noche de bohemia con Mauricio y Robertín proclamando que una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo y en el viento parece un acento tu voz musical. Pasaron las primeras lluvias de mayo. Pasó otro muchacho que, desde el supermercado del semáforo y bajo un sol que derrite las piedras, no paraba de anunciarles a los apresurados automovilistas su marchita pero variada mercancía. Pasó un hombre, animal de 3 tristes comidas diarias, mordiendo dulcemente los barrotes de su celda. Pasaron rosas, claveles, dondiegos y amapolas. Pasó un aprendiz de brujo canturreando “Cuando llega el mes de octubre, corro al huerto de mi casa y busco con alegría 3 o 4 calabazas...” Pasó Babuya. Pasó la familia de acróbatas con una nube azul en las pupilas. Pasó el Poeta de la Salsa recordándole a Paula C que sin su cariño son de cartón todas las estrellas. Pasó un 30 de octubre. Pasó una hilera de hormigas con un exquisito cadáver lleno de mundo a cuestas. Pasó un collar de camándulas y peronías. Pasó un ruiseñor haciendo gárgaras de vidrio. Pasó el monstruo con miles de ojos que, con tal de saciar su sofocada líbido, se estacionaba frente a las vidrieras de Kress y Rave. Pasó una Nochevieja. Volvió a pasar el mismo perro, esta vez ladrándole a su propia sombra. Pasó un vagabundo en harapos que decía llamarse Rip Van Winkle (aunque más bien parecía el Judío Errante). Pasó un primero de marzo. Pasó el pitirre desplumando a picotazos al guaraguao. Pasó uno cuya frente era ya una arteria de vivaces colores y que, con voluntad de la más dura piedra, sembró la zapata para hacer realidad el hermoso sueño de la patria libre. Pasó otra monja vestida de blanco y negro que, subiendo unas escaleras a toda prisa, en sus brazos, con actitud sobrepotectora, carga un corderito. Pasó un ebrio y trasnochado centauro apulpándose a una princesa de la noche. Pasó la primavera con la cabeza llena de pájaros. Pasó Rocío Dúrcal voceando por las 4 esquinas del viento que sería la gata bajo la lluvia y maullaría por ti. Pasó el infierno que cayó del cielo sobre la Ciudad Nueva. Pasó un abogado tuberculoso que escribe con obstinación cartas de amor a novias imposibles. Pasó un tipo con cabeza de toro que, frente a las ruinas de Los Hijos de Borinquen, le sacaba una foto a una pareja de gringos rubitos en shorts y chancletas colocados a ambos lados de la imagen que erróneamente perciben como la más legendaria estrella del cine mudo. Pasó la lluvia otra vez. Pasó la quejumbrosa voz del divo de Juárez desnudando con las más sencillas palabras el más profundo canto de amor por la madre. Pasó la hamaca de un amable y dulce recuerdo. Pasó el bolero de la yedra y la pared. Pasaron dos cuerpos por una misma miel derrotados. Pasó un enjambre de luciérnagas. Pasó una semana más. Pasó otra página. Pasó un año y 19 más.

Y aquella mujer, apoltronada en el ácido silencio de la incertidumbre. Esperando. Frente al mar que no se cansa de besar las costas de la Ciudad de los Adoquines Azules. Esperando. Con las manos entrelazadas sobre la falda, no olvida. Esperando. Un hombre le duele en todo el cuerpo. Esperando. Con un viento de mariposas y peces emplumados acariciándole la piel. Esperando. Sin percatarse jamás de las gaviotas que bajan para posarse sobre las rocas ni de los cangrejos que le muerden el ruedo del vestido, su tristeza y su ilusión. Esperando. Como las arañas, teje sueños. En medio de su quietud desesperada, esperando.

2

Fingiendo la alegría de todas las verbenas y sentado sobre el deseo de regresar a casa, Ulises continúa esperando la guagua de la AMA. Espera y se distrae jugando con una réplica del famoso caballo de madera que recuerda un episodio legendario de su no menos legendaria vida y aquella ciudad asolada por los suyos.

Le duelen los párpados, pesados como cálices. Se ve inquieto, como novio que espera por la novia en el altar. A su alrededor, algunos piensan que, en silencio, tal vez resuelve alguna abstracción matemática para dar con la cifra que resultará ganadora en la lotería y que convertirá en millonario al portador del número mágico.

3

Al cruzar el umbral de la pesada puerta de vidrio, Telémaco deja atrás el aséptico y sobrio pero elegante lugar.

4

Mientras la lucidez y el fluido de los nervios de este Adán sin Edén divaga por tortuosas tierras de nadie allende los mares, la brisa juguetona transporta en sus alas ese viscoso olor a petróleo con el que hace ya tres días las olas generosamente perfuman la bahía de la Ciudad de los Adoquines Azules.

5

Se detiene y extrae de su billetera la vuelta que le ha entregado la silenciosa y amable secretaria. Por segunda vez cuenta el dinero.

6

Por unos instantes y con media sonrisa reprimida a flor de labios, el muy ladino recuerda que, enfundado aún en su vieja capa impermeable y sus rojas botas de hule, desde la proa, por vez primera presenció cómo en un labio de arenas blancas se solazaban esas coquetas y extrañamente hermosas criaturas que habitan en el archipiélago de miel y canela, de pimienta, ron y azúcar negra. (Sus hormonas se agitan.) Entre sus cansadas cejas también cruza el recuerdo de cómo, 59 días después, a finales del último mes del año y con el asombro enredado en el deshielo de sus pupilas, de las espumas del mar vio surgir la imponente quilla de La Habana acribillada esta vez por las luces de una nueva alborada y mecida por los festivos arrullos de una canción que prometía para siempre desatarla de las brumas imbéciles del pasado.

Mientras intenta burlar las tristísimas y violáceas ojeras de la soledad y fuma la pipa de la paz con su memoria, el fuerte y crudo olor le devuelve a su realidad inmediata. Pero nuevamente su pensamiento torna a la ominosa posibilidad de que nadie le recuerde aunque los dioses le hayan favorecido; de que nadie acierte ya a pronunciar los 6 sonidos que juntos convoquen la leyenda de su nombre y las gloriosas peripecias de su largo vagabundear por inhóspitos mares y fabulosas tierras. Se tortura conjeturando que, a su regreso, tal vez el viejo jardinero no sea ya capaz de reconocerle y que la sirvienta de antaño no sepa a quién anunciar.

De repente, desde el bar de la esquina, una matusalénica vellonera que cada día canta mejor, desangra su nostalgia y le echa un puñado de sal en la herida: “Que veinte años no es nada...”

7

Acaba de pagar los servicios prestados por la Funeraria Buxeda. Como era de esperarse, antes de ser cremado (su expresa voluntad), el cuerpo del anciano Laertes fue cubierto con la impresionante mortaja tejida por su nuera. (Mientras su amantísimo marido viajaba, ella había ocupado pacientemente 20 largos años de su vida en esto.)

8

La guagua de la AMA sigue sin llegar. Ulises, que es la misma astucia andando, comienza a incomodarse por la demora. Le echa varios vistazos a su viejo Caravelle de Bulova. Se siente desarmado por la sensación de lo irreparable. Le duele la espalda. (Piensa que debe ser por todo el tiempo que ha pasado en alta mar.) Abandona su lugar. En la espalda de su camiseta puede leerse un: Entra y diviértete en www.itaca.com. Evitando los rayos del Sol con una de sus manos, mira a lo lejos esperanzado en avistar una de las benditas guaguas que le llevará a reencontrarse con su familia y con el bullicio del hormiguero de gente que de seguro aún inunda la calle principal de esa ciudad que ahora respira su memoria y cuyo nombre le palpita en la reseca garganta. Esa antes distinguida ciudad universitaria que, con el paso de los años, ha devenido en un arrabal glorificado por cuyas malolientes calles se pasea descaradamente la miseria tomada siempre del brazo de hampones, boliteros, inmigrantes, rompehuelgas y criaturas que venden arriesgados placeres de la noche.

Inesperadamente, Dorothy le atraviesa el espejo de la memoria. Igual que ésta, él siente el deseo de golpear tres veces sus talones y decir: “No hay lugar como el hogar”. Pero todo es inútil. Sabe que eso sólo ocurre en la ficción. Baja la cabeza y, sin esperar respuesta alguna, dice:

—Además, ¿dónde rayos queda Kansas?

Entonces, entre dientes masculla dos, tres palabras y se enjuga la frente con un pañuelo azul.

Con tal de aminorar su ansiedad, le obsequia la réplica del caballo a ese niño que trae puesta una camiseta con la imagen de Greta Garbo impresa en el pecho acompañada por su conocida frase: I WANT TO BE ALONE. Luego, se inclina para estar a la altura del pequeño. Su hermosa y reluciente piel negra le hace recordar las ciruelas. Ulises señala a su propia camiseta que a su vez trae impreso el rostro del encantador alienígena creado por Steven Spielberg, y dice:

—Yo también quiero regresar a casa.

En las semillas de guanábana que enjoyan tan inocente rostro, Ulises alcanza a leer que no entiende nada. El pequeño observa fascinado el tatuaje que él trae en el desnudo y recio antebrazo derecho.

—¿Te gusta mi dragón?

El niño sólo acierta a mover su cabeza afirmativamente. Columpiándose en su amor propio, Ulises le muestra entonces el hermoso león con alas que trae tatuado en el otro antebrazo. El pequeño le da las gracias por el caballo de madera y tal vez también por permitirle observar las fabulosas criaturas que se le habían quedado dormidas en la piel curtida por la sal y el sol de los tiempos. Acto seguido, le entrega su mascota virtual y por sus labios escapa esa extraña pero mágica palabra que nunca antes habían escuchado los peregrinos oídos del otro:

—Tamagochi.

Ahora es Ulises quien luce confundido, aunque termina acariciándole con ternura la cabeza al pequeño y sonríe. El pequeño regresa a la falda de su madre, que también espera resignadamente.

9

Mientras riega el poleo, la salvia, el saúco, la tuatúa y las demás plantas con agua recogida durante el primer aguacero de mayo, se percata de que se ha secado la antes florecida y saludable miosotis sembrada al pie del naranjo.

10

Guarda su billetera en uno de los bolsillos posteriores del Parasuco. La imagen del abuelo boqueando con dificultad en busca de oxígeno, desesperado, igual que un pez fuera del agua, ronda sus pensamientos. La incertidumbre lo acosa nuevamente. Él persiste en no aceptar como un hecho el que los blancos huesos de su padre se pudren bajo la lluvia o yacen esparcidos por el fondo del mar. Una vez más se sumerge en las santas lealtades de la memoria. Del amado cofre escapa la imagen de aquel niño que él había dejado de ser hace años. Aprieta los ahora húmedos párpados para, con la parte de atrás de sus ojos, verse tomado de la mano de su padre mientras pasean por el puerto. En su cerebro resuena la inconfundible voz de éste, “¡Bartolo, Bartolo!”, reclamando la presencia de tan pintoresco personaje. Se trata del pelícano que, al llamado de su nombre, entraba con absoluta libertad en las pescaderías tras lo suyo. Bartolo había trabado amistad con los pescadores del litoral que le consentían y le daban de comer de la mano. El muy listo y feliz prefería dejar a un lado las artes propias de los de su especie para procurarse el sustento. En su lugar, el campechano Bartolo lucía muy a gusto disfrutando del amor y respeto de la humilde comunidad costera. Aunque parecían estar conscientes de los privilegios que gozaba su colega, dos pelícanos adicionales le escoltaban, todavía con cierta timidez, en pos de uno que otro pescado.

Telémaco saca de la cajetilla un último Newport y lo enciende. Su atención recala en ese par de mujeres que, yendo en dirección contraria la uno de la dos, detienen sus autos, ocasionando con ello una apretada congestión vehicular. Todo por cuenta de discutir los pormenores sobre cuánto le costaría a la uno hacerse las uñas acrílicas con la dos en casa de la dos. Él estruja la cajetilla y la tira al cubo de basura. La uno y la dos llegan a un feliz acuerdo y el tránsito recupera su perdido ritmo.

La fresca brisa le golpea el rostro. Alza una ceja y, echando la primera bocanada de humo por el costado de la boca, posa momentáneamente su mirada en la notable papada de una de tres ancianas que cuchichean frente al portal de la blanca iglesia. Y todavía un poco más allá, en el retrasado mental que se divierte muchísimo soplando una y otra vez las pequeñas franjas de papel que sostiene entre sus dedos. Frente a la inocente idiotez de éste, pasa un par de muchachos. Mientras caminan, el de mayor estatura hace rebotar contra la acera un balón anaranjado; el otro, chupa la pepa de un mangó.

Se pone las Ray-Ban y, sin apartar la vista del semáforo, se apresta a cruzar la transitada avenida.

11

Termina de restregar el cepillo de la aspiradora sobre la alfombra. Desconecta el ruidoso artefacto. Siente que las tareas domésticas la abruman. Que son peores que un hueso de pollo atravesado en la garganta. Va a la cocina y observa la espuma en los vasos amontonados en el fregadero. Regresa a la sala con una fruta y un cuchillo en las manos. Se deja caer en el sofá reclinable. Apoya la nuca en el respaldo, como quien se prepara para emprender un largo viaje. Respira hondo y comienza a disfrutar ese agradabilísimo perfume en el cual parece flotar todo cuanto la rodea. Como el viento coqueteando con las ramas del jobo, así, siente un suave y cálido cosquilleo en la memoria.

Recuerda la tragedia de Camila O’Gorman, ultrajada y asesinada en nombre de una moral hipócrita y opresora. Camila, quien poco antes de ser fusilada junto a su amante, fuera obligada a beberse una botella de agua bendita para que el hijo que esperaba no muriese sin haber sido bautizado. Ya muertos, ambos amantes son enterrados en un mismo ataúd, hecho con un viejo cajón de guardar fusiles. Piensa que así se escribe la historia: surcada por oscuros intereses políticos unas veces; otras, marcada por la tenebrosa huella del fanatismo. Opta por creer que, después de todo, tal vez no sea cierto que Isabel de Bobadilla se haya quedado esperando el regreso de Hernando de Soto.

Igual que al pirata que acaba de encontrar en su mapa el sitio exacto del tesoro, el rostro se le ilumina con el radiante sol de una sonrisa. Y enseguidamente ya no es más esa muchacha que, de rodillas recoge granos de arroz en el atrio de una iglesia donde acaba de celebrarse una boda.

La fruta y el cuchillo escapan de sus dedos.

12

Abrumado por la irritante espera y la pegajosa humedad, el pequeño abandona la falda de su madre. De pie frente a los maltrechos canarios, parece hipnotizado por una telaraña y los encajes de agua que enjoyan su perfección geométrica. A su lado, también Ulises observa con admiración y simpatía cómo, en un acto que juzga tan temerario como exhibicionista, la araña se desliza por su castillo de plata y saliva hasta colgarse bocarriba y de espaldas al vacío.

A su derecha, un tal Judas Joaquín, con cara de beatífico arrobo, desgasta sus pupilas en las páginas de un libro. Otro tanto más allá, una monjita se entretiene comiendo unos crujientes chicharrones sin percatarse del rosario de hormigas que a cuestas llevan las migajas que a ella se le siguen cayendo. A su lado, la muchacha de los pavorreales ojos y la roja cabellera tan larga como el más crudo invierno se retoca los labios frente al pedazo de azogue que extrae de su cartera y le regala a Ulises el sano calcio de su sonrisa coqueta.

Sorpresivamente, el Judas Joaquín exclama:

—¡Aquí también encontrarás una que otra página que te recuerde aquella milenaria tradición según la cual no hay nada mejor que las bestias para comprender a los seres humanos!

Sus vecinos más cercanos se miran entre sí y concluyen que el inesperado exabrupto obedece a que, de seguro, ha de estar hablando solo.

En el rostro de Ulises aflora a medias una tímida y nerviosa respuesta. Él, no obstante la vitalidad primitiva que transpira y que fácilmente hace pensar en el Stanley Kowalski encarnado por Marlon Brando, rehúye continuar estableciendo contacto visual con ella. En su lugar, levanta la mirada y, en el balcón de un apartamento ennegrecido por el tiempo, alcanza a ver la mancha alegre y vivísima de unos geranios.

Se pregunta qué sensación experimentará al tener su arco nuevamente en las manos; al darle un leve tirón a la cuerda de éste. Imagina que, al pulsarla, emitirá un sonido similar al canto de una golondrina.

De pronto, una fuerza irresistible le lleva a juntar sus pupilas con las de ella. Como golpeado por un rayo, Ulises se frota los ojos vestidos de asombro. Le parece ver una lágrima negra rodando por la mejilla derecha de la joven. Una negra lágrima de rímel. Ulises se muerde el labio inferior. Los botones del verde traje de ella son ahora pupilas salvajes que brillan como un cartel de neón. Ulises siente que los recuerdos le respiran en la nuca. Que sus piernas son de plasticina.

Una nube de nostalgia eclipsa el semblante del fecundo en ardides: luego de sobrevivir aquella terrible tormenta desatada por el enfadado rey de los mares, las olas le arrastraron hasta la costa de un lugar desconocido por él, y, cuando al fin recobró la conciencia, ante sí vio a una hermosa mujer que tenía todos los colores del amanecer en sus ojos.

Del mismo modo con que la luz graba quemando el nitrato de plata, como si le clavaran 11 mil agujas en el sitio más débil de la memoria, así, esa ineludible imagen de Nausica que no deja de desbordarle el más íntimo perímetro de la mirada.

En la garganta se le amotinan las emociones, pero evita repetir el inoportuno: “Conseguir una despedida elegante de una mujer enamorada nunca será una tarea fácil”.

13

Descubre que acaban de abrir sus primeros capullos las gardenias. Ha olvidado que hace un momento sólo pensaba en tener que recoger la blanca y reluciente ropa del tendedero, fregar platos y salir de compras al supermercado. Tiene Penélope ahora las manos entrelazadas bajo la nuca y las piernas tan largas, que le llegan al suelo.

14

El tal Judas Joaquín interrumpe la lectura y se sienta sobre su Todo Mafalda. En la cabeza de Ulises resuenan nombres y voces que se entremezclan y cruzan como barajas. El rubor y la vergüenza le cosen los párpados y los labios al recordar a su pequeño y asustado hijo delante del arado cuando él, simulando haber enloquecido, araba sin cesar la playa y plantaba sal en los surcos abiertos. Instintivamente, él desvió el arado y su engaño quedó al desnudo. Ya no tuvo otra opción que separarse de su familia y unirse a la armada aquea. Con los ojos aún cerrados, también vuelve a ver a Argos, su amado can. Piensa que, de seguir aún vivo, éste debe ya ser anciano.

La monjita liquida el último chicharrón y se apresura a abanicar su gioconda candidez con un periódico de ayer en cuya portada se reseña algo relacionado con una tal Diana Spencer.

El ruido producido por el as de espadas colocado entre los radios de la bicicleta que conduce ese descamisado muchacho de Nemesio Canales, arranca a Ulises de su momentáneo embeleso. Se sobrepone y, olvidando su banquete de aflicción, le devuelve al niño el Tamagochi. Es decir, su mascota virtual.

Al mismo tiempo que señala la foto de la mujer en la primera plana del periódico que agita la monjita, Ulises pregunta:

—¿Quién es ella?

En voz baja y ante el asombro de todos, el tal Judas Joaquín pronuncia esta misteriosa sentencia:

—Ella fue una fama sin esperanza.

En sus manos, ahora Judas Joaquín sostiene un calidoscopio con el cual se alegra la vista. Ulises se rasca una ceja y, sin dejar de observarle, se percata de que el rostro del tal Judas Joaquín es un fertilísimo huerto de verrugas. Judas Joaquín guarda el calidoscopio en uno de los bolsillos del ajado gabán que trae puesto. De su lonchera acaba de extraer varias canicas, un tubo de pasta dental y un trompo. (Al verlo, Ulises rescata del amado baúl de los recuerdos el zumbido de nave intergaláctica que producía aquel trompo de guayacán y punta de clavo que le había torneado en su taller de ebanistería el tío Plutarco el Menor.) Entonces, poseído de una grandísima alegría, Judas Joaquín aprieta el tubo y empieza a salir una larga cinta blanca, verde y rosa que le cubre el zapato izquierdo. Es aquí cuando, con voz de barítono, canta molto vivace:

—Un cronopio es una flor; dos, son un jardín.

15

Telémaco no logra descifrar el mensaje oculto en esas manchas de aceite que adornan un charco de agua y en las cuales aparecen pintados los inconfundibles colores del arcoiris. El mismo que cuentan sabios antiguos es símbolo de un primer pacto de Dios con los humanos.

16

Penélope deja a un lado las aventuras de Chanoc y, con tal de saborear mejor la ácida y jugosa carambola, junta los párpados suavemente. Sobre la vieja Singer aún descansa el abrigo color uvita Welch que había tejido con la esperanza de que él regresaría a tiempo para celebrar con ellos la anterior Nochebuena.

17

Ulises sigue sin entender nada, pero se retrae y sus pensamientos vuelan hacia el siniestro cíclope llamado Polifemo, de quien logró escapar gracias a otra de sus ingeniosas artimañas. Hacia su viejo amigo Marco Polo y la intervención de éste en convencer al emperador chino en la necesidad y pertinencia de construir la Gran Muralla. Hacia aquel astuto zorro que al honrar el “I shall return!” y luego derrotar a los japoneses, no había hecho otra cosa que traducir y plagiar una brillante sentencia suya pronunciada cuando la ira de Poseidón retrasó nuevamente su ansiado regreso a casa. Hacia el árbol de los hambrientos cangrejos que sólo se alimentaban de carne humana. Eran miles y los infelices náufragos que llegaban a la costa de esa isla donde sólo existía el siniestro árbol jamás imaginaban la terrible sorpresa que les aguardaba más allá del Mar Amarillo. (En un santiamén los insaciables cangrejos descuartizaron y devoraron toda una docena de sus hombres.)

18

Telémaco ve que, acuclillado frente al charco de agua manchada de aceite, un niño echa a navegar un barquito de papel frágil como una mariposa. Lo hace con la misma seriedad con la que años después les asignará colores a las vocales: A negra, E blanca, I roja, O azul, U verde. Con igual intensidad con la que luego, ante la negativa de su madre a alquilar un piano, habría de domar las teclas que a golpes de cuchillo improvisará en la mesa de comedor.

Un perro amarillo se acerca al niño agitando el metrónomo de su cola. El niño contempla cómo el perro comienza a beberse su doble en el charco. Poco a poco, hasta tragarse el arcoiris. Una vez saciada la sed, el perro continúa su rumbo felicísimo. El niño lo sigue con la vista y parece pensar que, después de todo, tal vez termine orinando en colores.

Al saberse observado, el niño levanta el rostro y lo mira con unos hermosos pero amargos ojos azules de anciano inteligente. Como si recién acabara de regresar de una temporada en el infierno.

Con el asco quemándole los también amargos labios, el ángel desterrado deja escapar un enigmático:

—La verdadera vida está ausente. Yo es otro.

Así, más tarde sus pies de viento le llevarán a no dejar jamás de huir de la tiranía de su madre. Así, con la despeinada cabellera, rubia como mazorcas de maíz recién cosechadas. Así, con la blanca y perfecta disciplina de su dentadura. Así, como si estuviese echándole perlas a los cerdos. Así, para añadirle un vértigo más a la desdicha y merecer entrar en la muerte con los ojos bien abiertos.

19

El muy temerario suspira nostálgico y recuerda cómo en su terco afán por escuchar el canto de las temibles y seductoras sirenas, se hizo atar por sus hombres al mástil de la embarcación y vivió para contarlo. Recuerda, además, que ellas, más hermosas que nunca, con los ojos llenos de lágrimas y los labios entreabiertos, desplegaban sus húmedas cabelleras al viento. Y que, en su desesperación por seducirlo a él y a sus compañeros, estas lascivas criaturas que, como es sabido, moran en aguas cercanas a las islas de Vieques y Culebra, se atrevieron a mostrarles los más íntimos encantos de su carne.

20

Por el ahora despejado horizonte de su memoria cruza el aún vivo recuerdo de cuando en su anterior empleo de encuestadora de estudios de mercadeo de productos del hogar se vestía con exagerado recato y sensatez e iba de puerta en puerta, como abeja de flor en flor, para, en segundos y con la soltura de un mago, lanzar sus preguntas como si se tratara de una ristra de petardos. Pero también como si en ello le fuera la vida: “¿Cuál líquido de fregar ha usado en los últimos tres días, en los últimos tres meses, en los últimos cuatro años? ¿Compra el líquido que está en especial o paga cualquier precio? Si va al colmado o al supermercado y no hay el que usted usa regularmente, ¿cuál compra?”.

Y así, hasta que agotaba la última ristra de preguntas. Luego, en un 2x3, recogería toda su parafernalia y le entregaría a la más reciente víctima de ‘la suerte estadística del destino’, una graciosa bolsita de muestras que incluiría pastas, jabones, jarabes, galletas y la más sublime versión de un nuevo líquido de fregar.

21

Telémaco continúa absorto, escuchando la vasta y profunda respiración de las olas que rompen en la playa de la Isla de Cabras. A sus espaldas, se levanta la imponente estatua de El Gran Almirante abordado (y cagado) por las palomas.

22

Una vez perdido el recuerdo del dulcísimo canto y los secretos y rosados labios de las sirenas en la lontananza marina, también acude a él la vivísima imagen de cuando, siguiendo instrucciones de Circe, viajó hasta el límite del mundo de los vivos para consultar al alma de Tiresias, el adivino. Allí, en el Hades, pudo luego reencontrarse y conversar con su madre, quien había fallecido durante su larga ausencia. Ulises ansiaba tener noticias de ella y su familia, ambas dejadas atrás al él partir hacia Troya. Anticlea le indicó que su esposa le seguía siendo fiel. Que ni siquiera el célebre poeta latino, Cayo Valerio Catulo, enemigo de César, había logrado conmoverla con sus delicados yambos. Que, además, su hijo era ya todo un hombre digno de su orgulloso padre. Lo único que opacó el feliz reencuentro fue que, al querer abrazarla, no pudo, pues a los vivos les está vedado tener contacto físico con los muertos.

23

Escucha que desde el colmadito de don Ricardo, la vellonera, con voz de malherido y despechado galán, proclama: “Pues de mi parte la cadena se rompió. Porque tú me despreciaste, no creas que estoy llorando. Otras mejores que tú, a mí me están esperando...” Enriquecida y devastada por el amor y el desengaño, mira hacia el pasado. Hacia aquella que fue en otro tiempo. Un estremecimiento le recorre el espinazo; los dedos de aburrida y trasnochada vendedora de crédito por teléfono.

Convencida al fin de que debe alterar su biografía, esta vez decide hacer de sí misma un vivo ejemplo de la sabiduría de las algas verdes: ser propietaria de su propia clorofila y fabricarse su propio alimento.

Siente que una agradable ola se le derrama por dentro hasta inundarle suave y dulcemente los tejidos del cerebro y la punta de los dedos que, a partir de ese instante, ya no lo serán más de vendedora de una conocidísima compañía de crédito.

El hombre ha dejado de dolerle en todo el cuerpo. Su nombre no le envenenará ya más los sueños. Y es como si acabase de caer en cuenta de que el jabón que acaricia voluptuosamente su piel es fabricado por la misma empresa que fabrica el napalm. Como si, de repente, hubiese descubierto su salvaje raíz y sus manos comenzaran a florecer.

Una lenta y luminosa sonrisa asoma por sus labios.

24

Ulises, con un aguacero en los ojos y en un intento por ponerle candados al incendio que le asola el pecho, vuelve a instalarse en el silencio. La monjita con cara de boba y pinta de santa ha olvidado el periódico de ayer. Ahora luce prendada de una Sopa de caracol para el cuerpo. La matusalénica vellonera comienza a desgranar la siempre seductora voz del Inquieto Anacobero, quien otra vez viene a decirles adiós a los muchachos porque pronto se va para la guerra.

Sin motivo aparente, a Ulises le cae en la memoria el recuerdo de aquel intenso norteamericano con pinta de Superman tan amante del alcohol y las fiestas como de los viajes, quien, al dedicarle de su puño y letra una exitosa novela autobiográfica, le motivó a emprender el largo camino de regreso a casa. El mismo que se hacía llamar Jack. A secas, como un martini.

Entonces, todavía con un brillo húmedo en las pupilas y moviendo la cabeza en señal afirmativa, deja escapar un:

—Jack... Sólo eso: Jack.

25

Amplio y de pino verde sigue siendo el banco de las ilusiones. Con una fidelidad ininterrumpida, su decepcionado cuerpo llevaba años sentado en él. Tantos, que casi llegó a formar parte del paisaje. Frente a la parada de guaguas cruza un felicísimo y amarillo perro callejero. Consigo lleva un pañal desechable repleto de lo que será su almuerzo. El viento desteje olvidadas leyendas que flotan sobre los autos, los árboles y las gaviotas con la misma brevedad del humo de un cigarrillo. Las cloacas destilan su escrupulosa bufanda de bondades natimuertas. Las lentas y viscosas aguas de la bahía siguen lamiendo los muelles. Perfumando la jaula de la costumbre. A lo lejos, un barco muge como una bestia herida.

26

Telémaco, presintiendo tal vez el regreso de su adorado padre, olvida los cobos y parte a toda prisa rumbo a la famosísima Plaza del Mercado riopedrense.

27

Cansada de esperar milagros, feliz y despreocupadamente, Penélope recorre la ciudad en su bicicleta roja. A ambos lados de sus largas y negras trenzas lleva una gardenia.

* de Ser joven otra vez como quien es invulnerable

Ediciones Laberinto | San Juan | 2021

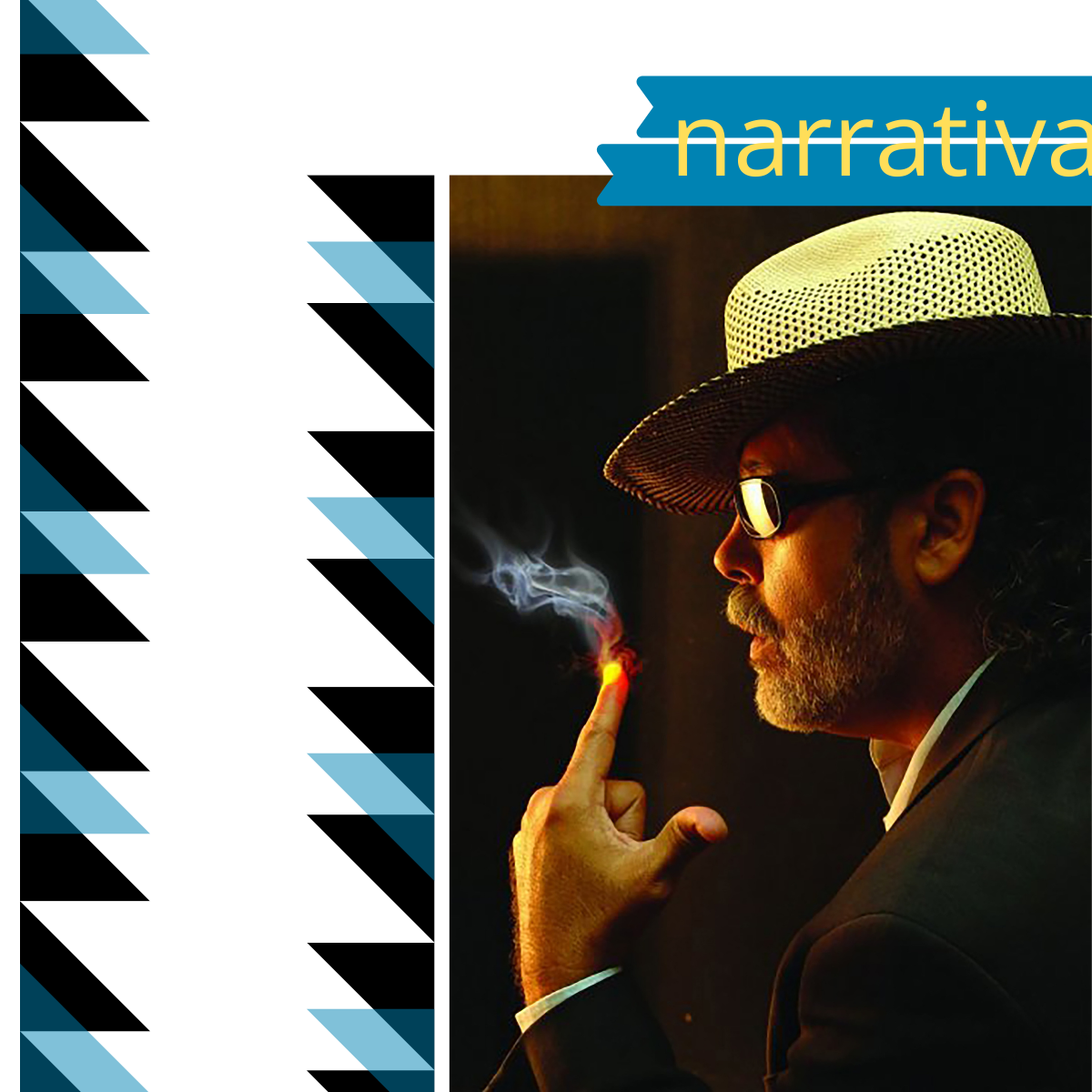

Edgardo Nieves-Mieles

[Puerto Rico, 1957] es el feliz culpable de 12 poemarios, entre éstos: El amor es una enfermedad del hígado (1993; 2013), Con las peores intenciones (2012) y La esperanza es verde como el mugir de las vacas (2015). Compiló además la antología Este juego de látigos sonrientes (Poesía puertorriqueña de fines de siglo XX y comienzos del XXI), (2015). Es autor de 4 relatarios. El más reciente, Ser joven otra vez como quien es invulnerable (2021). Muy a la tradición Lennon & McCartney, José M. Liboy-Erba y él armaron otro, Las aventuras del Pez Gato (2012). De sus industrias cerebrales (y mano izquierda) también salieron la novela Los mejores placeres suelen ser verdes (2013), el ensayo En el mall la vida es más sabrosa (2015) y el libro anfibio ¿Qué traes en tu calavera, Yoni Coyote? Textos para (des)orientar al turista (y a los espejos) (2019). Muestras de su obra poética y narrativa figuran en varias antologías. Entre éstas: Puerto Rico indócil. Antología de cuentos puertorriqueños del siglo XXI (Sevilla: Algaida, 2015). También en Pequeñas resistencias 4. Antología del nuevo cuento norteamericano y caribeño (Madrid: Páginas de Espuma, 2005). Ha participado en congresos y encuentros literarios en su país y allende los mares. Como parte de su compromiso insobornable con el conocimiento y la descentralización de la cultura, a partir de octubre de 2014 administra un quiosco de libros, McHondo, en San Sebastián, Puerto Rico. Desde 2006, junto a Herminia Alemañy-Valdez comanda las huestes de Espejitos de Papel Editores e Indómita Editores.