Irredimible, el tiempo es inevitablemente irredimible. Hasta la fecha no existe otro adjetivo que pueda ensombrecer ese irrefrenable verso con el que Eliot retrató su temporalidad y, con él, también la nuestra. La grandeza de Four Quartets fue forjada sobre el acero de su inoxidable precisión milimétrica: 'en el principio está el fin', 'deseo es movimiento', 'el sonido aspira al silencio', 'el poema es epitafio'… Su poesía se mantuvo siempre arraigada al páramo de la representación lógica y al desolador contexto que le tocó vivir. Alejada de la abstracción y del onirismo, su escritura halló fortaleza en la certeza, en la realidad fijada por la mente, no tanto por el corazón ni mucho menos por la fantasía. Si la mirada de T. S. Eliot no ha perdido vigencia es porque hay un elemento que la humaniza: la memoria. Esta particular percepción del percorso vitale la hallamos también en la filmografía de Richard Linklater, otro visionario estadounidense obsesionado con la reelaboración de la temporalidad y por el influjo que ejerce sobre nosotros.

Los poemas de Eliot se muestran muy bien cuidados. Conocida es ya la exactitud de su versificación, resultado de una puntillosa observación y del calibrado metrónomo que rige su lirismo. Ocurre lo mismo con Linklater. Cuando su ojo mira a través de la cámara se asemeja a un joyero que escudriña una gema con una lupa de precisión. Paciente e imperturbable, su buen hacer va dando forma a esa amalgama de sonidos, movimientos y momentos, semejante a un orfebre que trabaja los metales y las piedras preciosas en sus creaciones. Si el tiempo es oro, él es el Alquimista, ya que ha conseguido lo que otros han intentado sin éxito: que la temporalidad en la pantalla y en la realidad converjan con naturalidad ante nuestros ojos, prescindiendo de cualquier artificio que adultere esta milagrosa unión. Una aleación perfecta a la que solo hizo falta un simple, pero vital elemento: tiempo. Algo que, al parecer, no forma parte de los planes del resto de realizadores, siempre a contrarreloj, obcecados con perfeccionar el arte del maquillaje o por hacer más realistas los efectos especiales. Un claro contraste se observa en The Curious Case of Benjamin Button (2008), de David Fincher, donde el rostro del protagonista, tanto de joven como de anciano, está muy bien logrado. Y, pese a esto, nos sigue resultando insuficiente, reconocemos que no es verdadero, aunque tampoco falso, stricto sensu. ¿Dónde está el fallo, entonces?

El logro de Linklater ha resuelto por fin un problema que, desde la invención del cine, ha sido un gigantesco escollo para su propia mímesis: reconstruir con fidelidad el paso de los años. El reto consistía en mostrar con propiedad sus estragos delineados sobre el físico, el espíritu y la psicología de cada personaje y de su época. En pocas palabras, había que registrar una nueva forma de realismo. Menester era domarlo, una tarea para nada sencilla que ha sido cumplida a base de pericia, trabajo y constancia: son casi 30 los títulos que componen su filmografía (en tanto productor, actor y/o director) y en casi todos el tiempo juega un rol fundamental. Varios han sido los modos y los métodos con los que ha experimentado en la configuración del marco temporal en sus películas. De ellos podría decirse sin exageración que dos son patentes suyos, dándose el lujo de no repetirlos, lo que viene siendo una señal inequívoca de inteligencia, brillantez y, sobre todo, perspicacia.

El primero lo apreciamos en The Before Trilogy: compuesto por Before Sunrise (1995), Before Sunset (2004) y Before Midnight (2013), uno de sus proyectos cinematográficos más ambiciosos, protagonizado por Julie Delpy e Ethan Hawke, actor fetiche y gran amigo. El tema de este bello tríptico es la relación entre dos personas que se conocieron por casualidad en un viaje y acabaron por construir una vida juntos. El típico viaje sentimental que va del entusiasmo romántico e idealista al hartazgo rutinario y sedentario. Un episodio tan común y hasta trivial en la vida de millones de personas, ciertamente. Entonces, uno se pregunta, qué tienen de especial estas películas. La respuesta está en el manejo del tiempo, he ahí la base realista sobre la cual Linklater edifica y desarrolla sus personajes, remarcando cada una de las tribulaciones que comporta el crecer y madurar en pareja e individualmente a través de 18 años. Por ello, Jesse y Céline nos resultan demasiado cercanos, tanto que incluso podríamos confundirlos con un par de amigos cuya historia de amor conocemos. El hecho de que entre cada película haya un intervalo de nueve años tiene un efecto directo sobre el espectador, pues la sensación es la de que, tras haberles perdido el rastro durante años, volvemos a tener noticias suyas y vamos actualizando nuestros recuerdos gracias a que percibimos las nuevas etapas en las que están inmersos, pese a no formar parte de su círculo social más cercano ni ellos del nuestro. Paulatinamente esas vidas se transforman en ecos, como suele suceder con los vínculos del colegio cuando estamos en la universidad, o con los de la universidad cuando formamos parte del mundo laboral… Así, mientras más avanzamos, más lejanos los oímos.

Si bien Richard Linklater no es el primero en servirse de este recurso, sí es posible afirmar que es el cineasta que más lo ha desarrollado y que mejor partido ha sacado. El antecedente más conocido es la saga que hizo que Francis Ford Coppola sea venerado para el resto de la eternidad: The Godfather. La diferencia entre uno y otro radica en que el segundo fija su interés en relatar el ascenso y la caída del clan Corleone a lo largo de ocho décadas. El tiempo es, por ende, circunstancial. Tanto en la primera como en la segunda parte la atención de la trama alterna entre Vito y Michael Corleone, el resto del elenco fluctúa. Nunca está del todo claro quién lleva realmente la batuta, si progenitor o vástago, ya que el binomio se retroalimenta entre sí en beneficio de la trilogía. De ahí que sean muchos los personajes clave que aparecen o desaparecen, generando vacíos y lagunas que Coppola no se preocupará por resolver. El paso de los años coincide con las edades de los protagonistas y los actores, quienes envejecen juntos. Empero, aún así hay detalles en las personalidades que no son del todo convincentes. En ambos, el físico va de la mano, mas no la experiencia. Las personalidades de Sonny, Fredo, Connie, Michael, Tom Hagen o Kay Adams son siempre la proyección de un carácter marcado cada vez más por las penas, los duelos, las traiciones. Son rehenes de ellos mismos. Ni siquiera el intento de redención familiar por parte de Michael o la rebeldía de Kay pudieron alejarlos de esos impermeables patrones de conducta encadenados al guion. Ninguno vira ni evoluciona, siguen una misma y conocida línea emocional y psicológica, y es precisamente esto último lo que permite a Coppola alargar la historia por casi un siglo. ¿Qué hubiese podido contar si alguno de ellos se hubiera arrojado a los brazos del arrepentimiento?

Ahora bien, en pos de obtener el puntual efecto deseado sobre la temporalidad, Richard Linklater reestructura y ajusta su tríptico de un modo más maniobrable. Resulta vital la reducción del elenco a dos actores, quienes además participarán como guionistas en las secuelas. De este modo, el espectro vital actor/personaje forma una sola línea, ya que todos reman en la misma dirección: hacer que la realidad en la ficción se haga Realidad para el receptor. Esto se aprecia en los diálogos, las situaciones, las reacciones, el deseo, las miradas, las gesticulaciones, las peleas. El lenguaje corporal es constante, es un flujo que no cesa a lo largo de casi 20 años. Otro acierto es que las locaciones son siempre las mismas —los exteriores de una ciudad europea— pues la historia se desarrolla caminando. Caminar permite conocer a la otra persona, pero, sobre todo, conocer-se. La buena química en Before Sunrise cautiva desde el minuto uno gracias al espontáneo paseo por las calles de Viena. El final de Before Sunset es estupendo: romántico, idílico, parisino. Sin embargo, cobra real magnitud con las crisis personales y matrimoniales en Before Midnight: el desgaste de la relación, el peso de las responsabilidades, la rutina, los hijos, las diferentes aspiraciones laborales con el paisaje mediterráneo griego de fondo. La genialidad de Linklater pasa porque ha conseguido que ya no se trate de las vivencias de Jesse y Céline, sino de las nuestras. Llega un punto en que nuestros ojos se ven traicionados por nuestra mente y ahora somos nosotros los que caminamos en la pantalla. Y tras repasar fugazmente nuestra existencia, despertamos de ese ensueño y volvemos a la historia de Jesse y Céline. Eso es viable porque los tiempos convergen en un único camino. Más que retratar o configurar el tiempo, lo que hace el cine de Linklater es actualizarlo: la memoria del espectador se activa con las vivencias de los personajes, del mismo modo que el tiempo en un mito se reactualiza en una ceremonia o ritual. Así, el pasado y el futuro se vuelven presente, aquel presente eterno e irredimible que señala inequívocamente Eliot en su poema “Burnt Norton”.

Asimismo, el desplazamiento en su filmografía es de vital importancia, ya sea este a pie o sobre un medio de transporte. Los diálogos se asientan mejor y se despliegan en plenitud mientras los personajes van de un lugar a otro. Los trayectos promueven la relajación y la camaradería, nadie va con prisas ni estrés. Todo lo contrario, el acompasamiento propio de dicho movimiento elimina la tensión. Es una sutil invitación a las confesiones, la antesala de las explicaciones. Propicia la reflexión, no solo en voz alta, sino también en voz baja. A Richard Linklater le urge más captar la gestación o la fortificación de un vínculo entre personas antes que presentar un abanico de acciones y consecuencias dramáticas. Si repasamos sus primeros títulos, en especial It’s Impossible to Learn to Plow by Reading Books (1988) o Slacker (1991), notaremos que no son películas que cuentan una historia, sino más bien un cúmulo de situaciones cotidianas o habituales en un viaje, entrelazadas únicamente por una línea temporal. Son escenas diversas que alternan el silencio con diálogos intrascendentes, cuyo fin es recordarle al espectador que a lo largo del día aquel “tiempo muerto” —esos vacíos mientras conducimos o cruzamos una calle, todas esas “charlas insulsas” que finiquitamos con monosílabos—, son también parte de nuestra existencia. Dichas películas guardan mucha afinidad con el cine experimental de Andy Warhol. Por ejemplo con Sleep, de 1963, largometraje en el que vemos dormir durante 5 horas al poeta John Giorno o también Blow Job (1964), un close-up de casi media hora en el que apreciamos al actor DeVeren Brookwalter mientras le practican una felación. O, más afín aún, con el contemplativo minimalismo de James Benning. Estos dos últimos cineastas dirigen la vista hacia acciones o momentos que con frecuencia solemos descartar o que no tendrían relevancia en una película tradicional. En tanto que Linklater encuentra la manera de enmarcarlo mejor: en un contexto de tránsito, donde estas escenas resaltan sin desentonar por su aparente excentricidad.

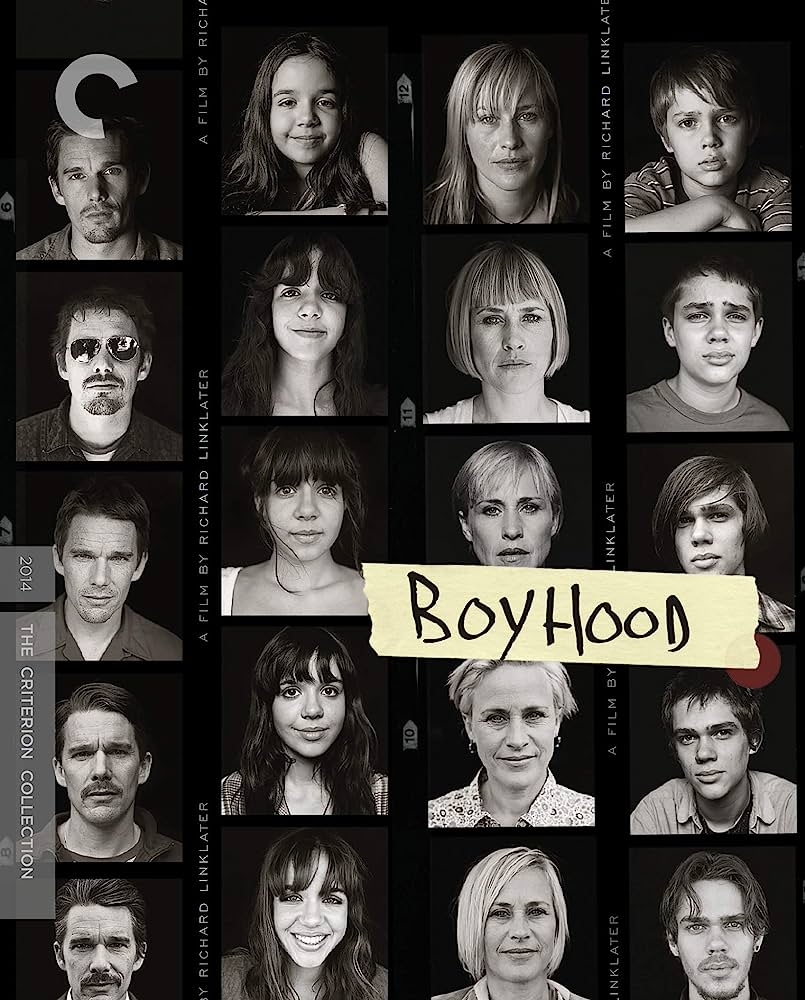

Desde siempre el cine ha apostado por los grandes relatos, las miserias, la épica o el fracaso de uno o varios personajes. Empero, si nos detenemos a observar nuestras rutinas nos sorprenderá la cantidad de minutos que destinamos a hacer poco o incluso nada, sobre todo ahora que vivimos conectados a un teléfono. Para Linklater la vida es tiempo y el tiempo, experiencia. De ahí su obsesión por relatárnosla tal cual es, tal cual discurre. En su filmografía la temporalidad fluye con libertad, no la circunscribe solo a grandes acontecimientos, ni la reduce a un puñado de hitos trascendentales. No la maquilla. Registra el ritmo y los silencios. La lúcida percepción del cineasta ha advertido que el tiempo, además de irredimible, es transitorio y, por ende, su presencia debe ocupar un lugar determinante en la mímesis. Por esta razón su realismo está tan bien construido que pasa desapercibido ante nuestra mirada. En tanto espectadores la damos por válida y genuina y desviamos la atención hacia otros detalles: la fotografía, el montaje, el guion, las locaciones... La mejor muestra de ello la hallamos en Boyhood, un largometraje que capta como ningún otro la transitoriedad y la inexorabilidad del tiempo en la vida de una persona.

Este collage fílmico se estrenó en 2014, un año después de Before Midnight, y con él consiguió la unánime ovación del público y de la crítica. Además de adjudicarse el Globo de Oro y el BAFTA en las categorías principales, se llevó también el Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín a la mejor dirección, quedándole pendientes solo los Premios de la Academia. Esta inusual y descomunal empresa —hablamos de un rodaje de 12 años, maravillosamente condensados en apenas 165 minutos— fue posible gracias al fuerte y estrecho vínculo entre el cineasta y el reparto. Además de Lorelei Linklater, su única hija, apreciamos también dos rostros conocidos: Patricia Arquette, quien se hizo con el Oscar a Mejor actriz de reparto y con quien también había trabajado en Fast Food Nation (2006); e Ethan Hawke, cuya cercanía y buena química laboral lo convertían en la persona idónea para hacerse cargo del film, en caso de que el director sufriese un percance fatal durante el proceso.

Si bien la trama de este Bildungsroman gira sobre el paso de la niñez a la adultez de Mason —interpretado por Ellar Coltrane—, el verdadero protagonista es, sin duda alguna, el tiempo. Empero, este no solo afecta y se refleja en los personajes, sino también obra sobre el propio director, quien crece y madura junto con ellos. La temporalidad ha trascendido el celuloide, ya que no solo se testimonia los crecimientos de Mason, del realizador o del proyecto en sí, sino que aquí también el espectador se ve tentado de analizar su recorrido vital: la niñez, la pubertad, la adolescencia, los cambios físicos y emocionales… El tejido de la historia está diestramente hilvanado con momentos que oscilan entre la cotidianidad, la rutina y unos cuantos episodios importantes. Pese a los saltos de un año a otro, su remachada composición favorece el relato, la ayuda a discurrir con naturalidad, como si se tratase del entablado de un puente colgante hecho de lianas y tablones de madera, proporcionadamente ligados y espaciados entre sí, por cuya solvencia transcurre la historia.

Quizás por su envergadura, algunos espectadores echaron en falta la clásica carga ontológica de los diálogos por los que sobresale Richard Linklater. Cierto, ninguno de los personajes destaca por su agudeza verbal. De hecho, sorprende el laconismo y la pasividad del protagonista. Sin embargo, la brevedad de las secuencias no invitan a la conversación, sino a la contemplación: el paso del tiempo es siempre silencioso, solo lo advertimos cuando prestamos atención y decidimos obviar todo lo demás. En ninguna de sus películas, mucho menos en esta, la reflexión sobre la temporalidad ha sido de corte filosófico o existencialista. El director se ha mostrado siempre reacio a teorizar sobre ella, debido a su naturaleza inaprensible y fugaz. Sabe muy bien que hacerlo es una empresa fallida y que el modo más adecuado de mostrarlo en la pantalla pasa por no coartar su libertad ni pormenorizar su dimensión metafísica. Este sutil y sabio detalle solventa la redondez de Boyhood.

La sensación que deja el film es que nuestro irrevocable paso por este mundo es un colorido mosaico de acciones y consecuencias. Así, entre las teselas escogidas por Linklater, hallamos una intermitente relación con el padre, las mudanzas, los cambios de amistades, diversos matrimonios fallidos y un desfile de padrastros que no cuajan en el núcleo familiar. Tras un divorcio poco amistoso, los progenitores logran a la larga una sosegada y pacífica relación que beneficia a todos: el tiempo cura las heridas, no por benevolencia, sino porque nos fuerza a seguir adelante. No hay más dirección que esta. El espectador se erige como testigo distante: no nos sentimos del todo involucrados en el crecimiento de Mason, ya que en ningún momento hemos caminado a su vera, como sí hemos hecho con Céline y Jesse. Mason es más bien el hijo de un amigo lejano o conocido de quien nos vamos enterando de tanto en cuando. Reconstruimos su historia por los episodios sueltos que nos van llegando, sin sentir remordimiento por las lagunas que somos incapaces de completar. El magistral triunfo de Boyhood es que ha sabido encapsular el tiempo en un solo golpe que fascina.

Además de los mencionados modos de aproximación al tiempo, hay también otras fórmulas más clásicas a las que Linklater no se ha mostrado ajeno. Me refiero a las representaciones de época que echan mano de atrezo, vestimenta y efectos especiales, sin olvidar los modismos y el habla de un lugar y momento determinado. Se aprecia en The Newton Boys (1998) o en Me and Orson Welles (2008). Ambos largometrajes están correctamente realizados, fluyen con naturalidad y sus altas dosis de entretenimiento y emotividad consiguen mantener la atención del espectador, aunque sin seducirlo ni atraparlo como Boyhood o The Before Trilogy. Linklater recrea muy bien el contexto y escenifica con pulcritud el ambiente de principios de siglo XX, con todo, no logra captar el zeitgeist. Mucho se debe a que el tiempo ya no es tratado como si fuese un personaje crucial, sino que adopta un papel llano y secundario, subordinado a las exigencias del guion y abonado al contexto histórico en el que están circunscritos sus protagonistas. El peso del film recae en la narración y en la acción, pero su intensidad vital mengua, no a causa del reparto o por falta de emotividad en el relato, sino porque adolece de profundidad y experiencia. Su modesta recaudación y la tibia recepción crítica con que fueron atendidos en su momento dan fe de ello.

Diferente fortuna obtuvieron otros filmes concebidos también como pequeñas cápsulas de tiempo, aunque exentas de la carga y los condicionantes que entraña el rótulo “basado en hechos reales”. Tanto Dazed and Confused (1993) como Everybody Wants Some!! (2016) son capaces de retrotraernos hasta Texas entre el final de los 70 y principios de los 80. Ambas exhalan ese tufillo retropop tan en la línea de American Grafitti, seduciéndonos con esa mirada romántica con la que George Lucas reconfigura los 60. Al igual que su predecesor, Linklater se centra en el paso de la adolescencia a la juventud, haciendo hincapié en el dilema sobre la incerteza del futuro: si una carrera universitaria o un trabajo, si una beca deportiva o una irrelevante existencia, si quedarse en el pueblo o probar suerte en una gran metrópolis. Es una época con muchas decisiones vitales por tomar, angustiante y nebulosa, ya que las incertidumbres levantan una cerca tan alta que imposibilita ver el horizonte en busca del camino correcto. En tal sentido, las responsabilidades, pero sobre todo la presión del entorno, empiezan a ganar terreno a aquella fugaz seguridad que depara la dependencia del hogar. Es justo ese tumultuoso momento antes de enfrentarnos al mundo el que encandila y atrae al cineasta. Nihil novum sub sole, cierto; empero, el rotundo éxito de Linklater se debe a que consigue que el espectador reviva una a una las confusiones, las turbulencias y el vértigo de aquella montaña rusa connaturales a tan pronta edad.

La estrategia del director es sencilla, práctica y efectiva: delimita la duración de la historia a tan solo unas horas o a un fin de semana y con ello obtiene de nuevo ese élan vital que rebosan sus personajes. Asimismo, la trama gana agilidad y dinamismo, pese a que en muchas escenas la acción se reduce a ir de un lugar a otro, paseo amenizado por una distendida conversación. En esa línea, Dazed and Confused se concentra en el último día de clases en una secundaria de Austin, en 1976. Los personajes están divididos en dos claros bandos: los que acaban su etapa escolar frente a aquellos que la inician. Narrativamente, está conformado por un conjunto de acciones banales perpetrado por la inmadurez que dicha edad establece como rito de paso, sean estas las humillantes novatadas —tanto para quien las aplica como para quien las recibe—, el consumo de alcohol y drogas, o el imberbe y tibio desafío a la autoridad. Su línea temática no guarda diferencias con Slacker e It’s Impossible to Learn to Plow by Reading Books. Las tres son un cúmulo de anécdotas y mini historias en las que no hay mucho que contar. O más preciso sería acotar que en ellas no pasa nada. Todas adolecen de lo mismo: les falta el nudo y el desenlace, de ahí el acierto de su final abierto, lección aprendida del cine de James Benning.

No obstante, Dazed and Confused trasciende el experimentalismo y los ensayos de sus títulos previos porque “el tiempo muerto” está mucho mejor empleado e insertado en el relato. La interacción entre personajes, por intrascendente que resulte, es siempre más atractiva y asimilable que cualquier silencio o inactividad. Por ejemplo, cuando suena el último timbre de la última hora del último día de clases, vemos diferentes reacciones entre los estudiantes: gritos, destrozos, persecuciones, algarabía, desenfreno, miedo... El toque mágico lo da la música: de fondo oímos “School’s Out” y todo gana sentido. Se activa nuestra predisposición al buen ánimo. La grácil ductilidad de la canción de Alice Cooper facilita la remembranza de nuestros días de colegio. Nos arranca una sonrisa, nos teletransporta. Ya no es la imagen la que funge de cápsula de tiempo, sino el sonido. Mientras el ojo sucumbe a la trama, el oído despliega sus alas y permite el viaje. La elección no es azarosa, Linklater da con la tecla no solo aquí, sino en toda la película. De hecho, cada escena tiene una canción de fondo, lo cual posibilita que el espectador se familiarice con lo que acontece.

Ahora bien, no solo la música provoca la empatía. Detrás de cada escena hay un fuerte trasfondo existencial plasmado con brillante sutileza en los diálogos: el valor de la amistad, el despertar sexual, la integridad personal. Los lazos se estrecharán gracias al movimiento. Como ya lo hemos visto, para el director el camino es mucho mejor en compañía. Por ello, si consigue tocarnos la fibra es porque recordamos nuestros dramas personales, aquellos exagerados y catastróficos naufragios en el turbio vaso con agua que es la adolescencia. La conjugación del pasado es perfecta porque resulta inevitable no reconocernos en los dilemas de los personajes sin que el rubor nos asalte cuando un recuerdo pasa por nuestra mente. Con su incertidumbre nos identificamos. No es de extrañar, por tanto, que este fuera el primer título de culto de la filmografía de Richard Linklater.

Menos dramática, aunque igual de efectiva es Everybody Wants Some!! Aquí la historia se desarrolla en una universidad de Texas, en 1980, durante los tres últimos días antes del comienzo de clases. Aunque la trama se fija en el novato Jake Bradford (Blake Jenner), podemos decir que el protagonismo recae en el equipo masculino de baseball, un grupo bastante ecléctico y asaz competitivo. Se podría decir que en esta película tampoco pasa nada; sin embargo, lo tiene todo. El fin de semana discurrirá entre prácticas de deportes, fiestas por doquier, paseos y pavoneos ante las chicas del campus. El mérito de Linklater está en que ha sabido plasmar el inestable periodo en el que tratamos de hallar un lugar dentro de esa otra galaxia que es la universidad. De nuevo vemos cómo a través de la interacción y el constante salto de bares, clubes y fiestas cada quien va hallando un puesto y se reinventa o define a sí mismo. El tiempo está bien delineado por la indumentaria: camisetas sin mangas, calcetines blancos hasta la rodilla y las clásicas Adidas deportivas del mismo color. La ropa ancha y suelta, claro reflejo de la despreocupación y de la holgura económica de la década maravillosa del capitalismo. Llamativo es también aquel look atrapado en el cambio de decenio: un mesurado corte afro —remanente de la era disco— se conjuga con largos bigotes y patillas gruesas como señal de masculinidad.

Pero lo que mejor refleja dicha época es la música. Nos conduce hasta ese feliz momento que Linklater evoca. Este es otro de sus rasgos predominantes: una cuidada y precisa banda sonora. En Dazed and Confused la música suena de fondo, pues lo que importa es la trascendencia del diálogo. En cambio, su peso en Everybody Wants Some!! es mayor, es otro lenguaje. Su importancia se aprecia, por ejemplo, en la escena en la que Jake, tras conocer a algunos seniors del equipo, opta por dar un paseo con ellos en el auto de Kenny. La integración es automática luego de cantar y coreografiar al unísono “Rapper’s Delight”. Ha sido la música quien le ha abierto la entrada al grupo, no su condición de jugador de baseball ni su admisión en la misma universidad. Otro claro ejemplo: cuando Willoughby delira con el in crescendo de “Fearless”, tema de Pink Floyd, mientras fuman hierba en pipas de agua. A lo largo de la película advertiremos la presencia de la música en portadas de discos; la oiremos en discotecas o conciertos; o estilos como el punk o el new wave serán tema de conversación en varias secuencias, ya sea en monólogos o diálogos. La música, como el tiempo, son omnipresentes.

Asimismo, su título proviene del nombre del tema homónimo de Van Halen, que oímos cuando Jake deja una nota a Beverly pidiéndole conocerla. Es a partir de este preciso instante en que el tiempo adquiere un cariz especial, crucial, pues no existe mejor catalizador en la vida ni en la ficción que el romance. La planificación del día se torna decisiva: conviene no desperdiciar ni un segundo ni abandonarse a manos del azar. De un instante a otro se giran las tornas y las prioridades de Jake cambian, haciendo a un lado esa desinteresada actitud que le llevaba a malgastar tiempo. Conforme se suceden las horas, Beverly deja de ser su opción inicial para “pasar el rato” y se convierte en la persona con la que “estar en todo momento”, o al menos hasta lo que dure su itinerario juntos. Es por ello por lo que el título es el más idóneo, pues todos quieren algo: él salir con ella; ella saber si habrá química entre ambos; los compañeros van en busca de diversión y aventuras; el equipo anhela el campeonato; los jugadores, el éxito…

En tal sentido, si la temporalidad es la pecera donde los personajes nadan y cohabitan, la música es el agua, el elemento esencial que evitará que acaben asfixiándose con el vacío de sentido que suele impregnar nuestras circunstancias vitales. Gracias a ella los lazos se estrechan, las reflexiones ganan profundidad, se propicia el amor y, sobre todo, rompe la rígida barrera entre ficción y realidad. El final es redondo: vemos a Jake agotado, su postura corporal da buena fe de ello; sin embargo, emocionalmente rebosa energía, está enamorado. Lo advertimos segundos después, cuando recuesta la cabeza sobre el pupitre y cierra los ojos mientras el profesor da inicio al curso con la profética frase “Frontiers are where you find them”. Es justo ahí cuando escuchamos “Good Times Roll”, de The Cars, como un esperanzador augurio para su etapa universitaria, una de las más memorables y cortas, sin duda alguna. La sonrisa de Jake con la que cierra el film (y la nuestra en complicidad) lo confirma.

Otro interesante modo de experimentar con la temporalidad se aprecia en Tape (2001), una lograda adaptación de la pieza teatral homónima de Stephen Belber, que contó con Ethan Hawke, Uma Thurman y Robert Sean Leonard en los roles protagónicos. El atributo más llamativo del largometraje es que el tiempo de la historia coincide con el tiempo real en un plano secuencia. El gancho de la trama procede de la inteligente combinación entre el juego de cámaras y un sugestivo manejo de la cuenta regresiva. Nuestro tic-tac interno nos mantiene alertas, siempre al acecho, a lo largo de los angustiantes 86 minutos que dura la narración. Conforme transcurren los minutos, el tiempo gana tamaño, aumenta su volumen. Se densifica. Su peso llega a ser tan aplastante como lo son las profundidades para un buceador. Es menester destacar que, dentro de la filmografía de Linklater, esta es la única vez donde la temporalidad deja de ser un aliado y se convierte en un antagonista. O más certero sería decir antihéroe, quizás el más inflexible de todos los que haya creado alguna vez el cineasta.

En Tape la acción se desarrolla en una misma locación: la habitación de un hotel cualquiera en Lansing, Michigan. Tanto el tiempo como el espacio están muy bien delimitados, por lo que el espectador tiene la impresión de que esa austera y desangelada estancia es más bien el interior de una bomba de relojería. La tensión es constante, se corta con un cuchillo, pues en todo momento sentimos el acelerado palpitar de los personajes con cada revelación y confesión que han guardado por años. Ese silencioso y mental “¡tres, dos, uno, fuego!” que provoca cada secuencia retumba en nuestras cabezas e intensifica el clímax. A su vez, la tirantez de los diálogos y la densidad de los silencios alimentan la zozobra e intensifican la culpa. El ambiente se enturbia según se van desvelando los secretos y los bajos deseos que roen a los personajes, quienes pasan de la agitación al miedo sin previo aviso. Cuando llegamos al final, tras algunos inesperados giros argumentales, solo nos queda coger un poco de aire, cruzar el umbral y cerrar la puerta dejando todo atrás, sin siquiera dedicarle un último vistazo, como hace Amy en la película. Este acto pone fin a aquella etapa negra donde los personajes perdieron la inocencia. Simboliza la purificación personal que hará que el pasado empiece a recobrar el color perdido y sea evocado cada vez con algo de placer y melancolía.

Llegados a este punto solo queda colegir que, si hay un sentimiento ineludible en su filmografía, este es la nostalgia. Cada historia ha sido concebida como un viaje a través de la memoria, cuyo punto de llegada es siempre el mismo: un pretérito coloreado, delineado y rotoscopiado como algunos de sus títulos más entrañables. Su último trabajo, Apollo 10½: A Space Age Childhood (2022), es el colofón perfecto: un adulto que retrocede hasta su infancia y nos relata su alunizaje, en 1969, poco antes de que lo hiciera el Apollo 11 con Neil Armstrong a la cabeza. En tanto espectadores, sabemos de la presencia del protagonista por la voz en off, la cual no deja de ser el alter ego del cineasta, a quien, por cierto, tampoco vemos, pero reconocemos como guía y conductor de la nave. Al igual que el pequeño astronauta en el film, Richard Linklater nos invita a viajar/soñar con esas remotas y doradas parcelas que atesoramos en lo más profundo de nuestro ser, "allí donde el tiempo presente y el tiempo pasado están quizás presentes en el futuro", irredimiblemente…

[Lima, 1979] Ha publicado los poemarios el Árbol (2007) y fragmentos de Fuego* (2010), así como la plaquette de poesía Ella (12 secuencias) Isabel Archer (2015) y el fotopoema Ámsterdam. Una fotografía (2022). Sus poemas sueltos y dispersos aparecidos previamente en revistas, diarios y antologías han sido reunidos y publicados en el volumen titulado E·C·O·S (2019, 2022).